三大古刹历史最悠久的

妈阁庙 妈 阁庙位于澳门,是澳门三大古刹(妈阁庙、观音堂、莲峰庙)中历史最悠久的,已有逾500年历史。妈阁庙原称妈祖阁,俗称天后庙。整座庙宇包括石殿、大殿、 弘仁殿和观音阁4座主要建筑。1874年、1875年,妈阁庙先后两次遭受火灾,由居民集资,于1875年开始重修,至1877年落成,形成今天的样子。

晚清的“黄赌毒”达到了怎样的历史高度

如果要说到晚清的风月行业,人们很快就会想到名传北京城的八大胡同以及南京秦淮河这两大风月场合。

这两个地方的风月产业在当时是最为人们所熟知的,也吸引了不少人的向往。

但是随着上海各种租界的出现、城市的飞速发展,晚清时期上海的风月产业也出现了非常迅猛的劲头,很快盖过了八大胡同以及秦淮河的名头。

当时为了挣口饭吃,很多上海本地以及外来讨生活的女人们都纷纷开始吃上了以身体谋生的饭。

她们通过满足流连上海的各大商贾豪客们,不仅解决了最基本的生活所需,还拿着多余的钱过上了纸醉金迷的糜烂生活。

而最低的等级则被称为野鸡窝,这里没有太多的门门道道、也没有各种额外的增值,有的只是最直接的生意交流。

旧上海的风月产业不像其他地方,这里非常的开放,在其他地方人们可能只敢偷偷摸摸地进入窑子里面。

但是在那个时候的上海,妓女和顾客们却是可以自由自在如同情侣一般四处逛街、赏景的,而不会拥有丝毫的顾忌。

因为受到外国文化的影响,上海的妓女们也开始走向了公众化、拥有了一些国际范。

为了更好地展示自己的美、为了给自己增加名气、增大价值,当时上海的很多妓女开始绞尽脑汁地想出了各种方法。

除此之外,我国最早的选美活动也是她们首度引进的。

上海当时的报纸和风月产业幕后人们联合搞出了选美活动,而当时参加这些选美活动的就是这些妓女们。

那个时期的她们,其实已经有了现代一些女明星的范。

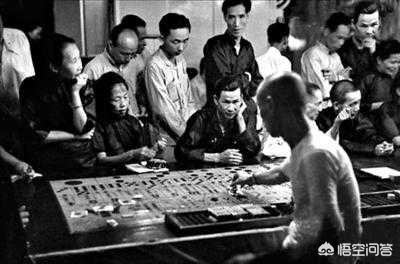

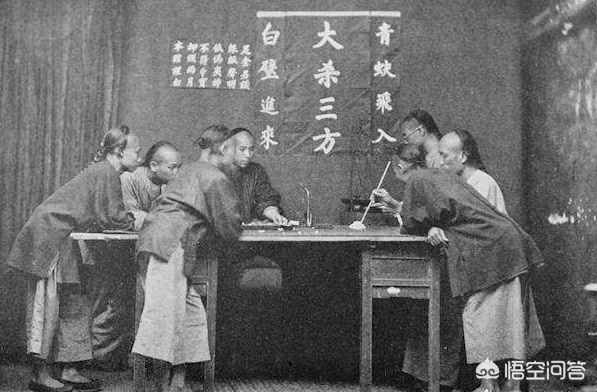

清朝是我国历史中禁赌最为严厉的朝代之一,不过赌博这种东西可不是说镇压就镇压的。

在清政府的严厉压制下,赌博不仅没有消失,反而在民间以及各行各业的人中盛行了起来,成为了一种驱之不尽的野火,在清政府的膏肓之中燃烧。

在古代各项法律制度不健全的时候(其实即使是法制健全的现代其实也差不多),社会一动荡,国家机器渐渐失效,无法维持社会正常运转,那社会就会逐渐跑偏,各类下九流就会渐渐跑出来......

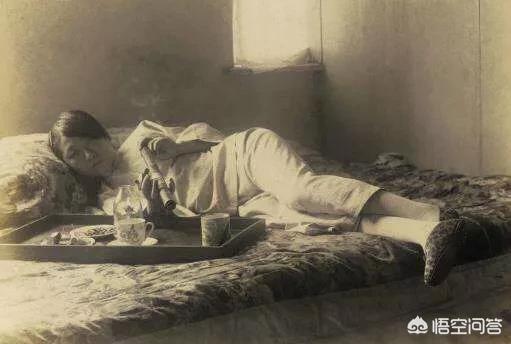

晚清民国的时候这些“下三滥”有多猖獗呢?黄和赌就不说了,毕竟它们危害相对于毒品还是要小一些,而且很多答主都已经说的很清楚了,我在这里就重点说说毒品。

晚清的毒品有多猖獗呢?给大家讲个词吧:“黄、白、黑、绿”,知道什么意思吗?

这是因为旧中国金融体系混乱,政府的货币没有信用,所以民间就自觉使用其它物品来交易,这就是当时最流行的四种硬通货用颜色合称的一个词。

黄是黄金,白是银洋,绿是美元,黑知道是什么吗?就是鸦片!

当然,这个说法更多是在民国时期,但民国和晚清也没差多少年吧,这社会风气的根子还是从晚清继承下来的。

把毒品当成货币使用,当年的中国就是有这种荒唐事,当年大烟流通范围之广可见一般;而一个把毒品当做“一般等价物”的社会,还能创造出什么真正的价值吗?

19世纪中期以后,为了缓解白银外流的情况(赔洋人的赔款赔不起呀),清中央政府和各地方政府开始鼓励罂粟种植(毕竟是“经济作物”,至于经济健不健康那就管不了这么多了)。

外国人来倾销鸦片是吧,来,咱们自力更生,“国货”当自强!

这造成的后果是晚清中国吸食鸦片的人数超过4000万!到了1932年,根据保守估计(因为国民政府的控制力极为孱弱,所以无法做到比较精确的痛击,只能估计个大概,而且估计的数字偏少),这个数字是8000万,这个“吸毒人员”记录估计是前无古人,后无来者,足以让今天的什么美国,墨西哥咋舌了!

而且不仅仅是小民抽食鸦片,就能高级官员都一样,当年威海卫之战后,很多北洋水师的军官都殉国了,壮烈是壮烈,但他们选择殉国的方式却有些异样——他们几乎都是吞食鸦片自杀的,当然,这不能说他们一定就抽食鸦片,但至少能说明在海军基地购买到鸦片并不难,而且对于鸦片的“功效”,这些大清精英相当熟悉。

民国期间,中国不仅仅成为全球最大的毒品消费国,还是最大的毒品生产国,根据估算:1930年,中国的鸦片产量为惊人的12000吨,相当于世界其他国家总产值的7倍。

今天的中国是世界上对毒品犯罪打击最严厉的国家,然而100年前,这个国度却是全球遭受毒品危害最深的国家。

我是萨沙,我来回答。

这要分别来看。

首先看看黄。

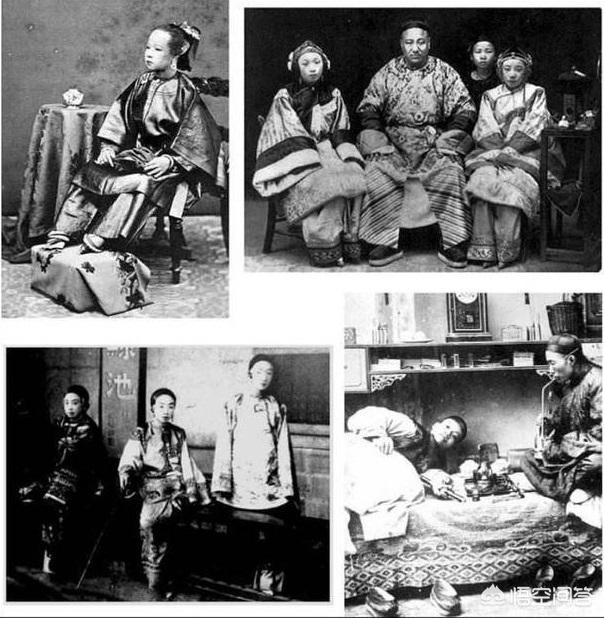

满清的妓女是合法的,连同治皇帝都去逛窑子,何谈别人。

当时全国色情行业的发达,可以说从古至今是比不了的。

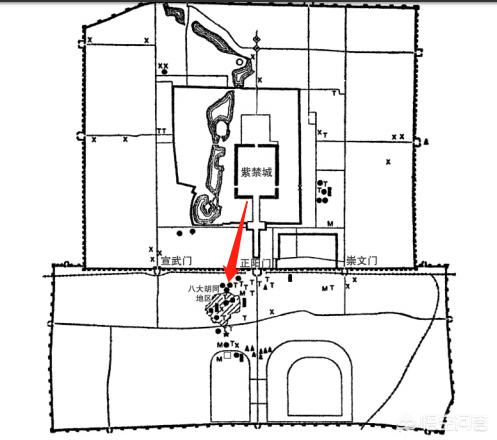

北京的妓院总数,朝廷限定为373家,实际上远远不止,到处都是土窑子和暗娼。

1905年,无聊者算过满清各城市的妓女密度,北京大约208人有一妓,汉口150人有一妓,上海147人有一妓,广州837人有一妓,哈尔滨82人有一妓。

当时嫖妓并不是什么丑事,甚至成为社交活动。

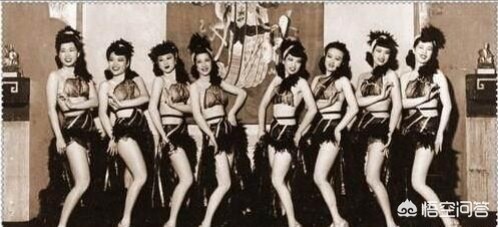

资料中写道:广东出版的《天趣报》,从1907年开始进行妓女选秀活动,其发布的“花榜”,对广东性产业的价格走向有着巨大的影响,甚至还刊发高级性工作者的照片,进行全方位的营销。性产业的开放,导致了淫靡文化大行其道,甚至有官员在生日宴会上邀请艺人大跳裸体舞。

看看毒。

抽大烟的是多如牛毛,上到国家地位最高的慈安皇太后,下到最底层的挑夫、船夫。

当时去四川做生意的商人回忆:两个抬滑竿的身体瘦弱,穷的连鞋子都没有。然而,每走一两个小时,他们就躺在路边抽一个大烟泡,然后继续上路。这些人每日拿到工钱以后,先去买大烟过瘾,饭吃不吃是无所谓的,更别说去养家了。

1894年,大清帝国一共8.66亿亩耕地上,一共有1333.3万亩土地都改种了罂粟,占比高达1.5%。

晚清晚期是中国近代史的开端,也是中国半殖民地半封建社会的形成时期。而这一切的开启,源于中国第一次鸦片战争。

虽然黄赌毒每个时期都有,但是清朝晚期堪称是一个巅峰。“黄赌毒”的盛行,一方面是当时政府的不作为,另一方面是人性本恶。

其实古代的妓院是属于合法的存在,唐朝时期甚至成为一种产业。这个时期的妓院多种多样,而且分出了很多等级。

晚清时期出现民妓、家妓、官妓等。民妓是最低级一等,就是“服务”于普通民众的妓女。“家妓”只属于宦官、富豪的家庭,属于私人所有。“官妓”为各级官吏所占有,属于国家、政府所有。

上到官府大臣,下到黎民百姓,都沉浸在这种“淫乐”之中。

与“黄”不分家的是“赌”,晚清时期开始出现彩票,一时间风靡一时。对于赌博,也出现过法令管制。但晚清时期的官府形同虚设,所发布的法令变成空谈。人们更是受到彩票的影响,欲望的驱使无法自拔。

晚清的“毒”最主要的就是鸦片。英国为了打开中国市场,向中国出售大量鸦片。鸦片本身可以用来作为中药,但是制成福寿膏就成为一种毒品。

而晚清时期,城市中烟馆随处可见,不仅销蚀这人们的意志,更使大量白银外流。虽然当时清政府后来已经意识到情况的严重性,想真正出手去制止时,已经根本来不及。

一个朝代有问题不可怕,可怕的是被消磨了意志。当这个朝代全民陷入“黄赌毒”中,朝代的败亡是理所当然。

说起晚清,大家第一反应都是那是一个动荡的年代,中国的封建社会从此走向没落,而新兴的社会还没有完全形成,观察社会各态,也可以发现封建社会灭亡的蛛丝马迹,其中,黄赌毒产业兴盛就是其中一个表现。

1、晚清妓院

原本妓院这个行业在古代算得上合法行业,而到了晚清时候,青楼和窑子盛行,八大胡同和秦淮河边每天都有故事发生,并且还有不少船妓和洋妓诞生,很多外国人到了北京后,第一时间都要先去知名的八大胡同——可以说当时整个国家都沉浸在这种“淫乐”之中。

小凤仙就是其中比较著名的一个,虽然她和蔡锷那段至死不渝的爱情被后人传颂,只可惜她助晚清名将蔡锷逃离袁世凯后,自己的后半生却是颠沛流离。

2、赌博之风

盛行清朝上下,各种事情都能成为下注的对象。

举个例子:道光末年,开始产生一种闱姓的赌博方式,主要是针对当年科举榜单上的姓氏为赌。

光绪年间的《申报》就有记录:每届文武乡试、会试、童试时,先用八十姓发卖,下注的人圈出其中二十姓,然后再看看二十姓中最终有多少考上的确定输赢。

这种赌博形式以小博大,每次下的赌注不少于数百万两白银,算得上清朝最大的赌注形式。但是到了最后,甚至能够影响当年科举的结果,人才选不上去,清朝灭亡的隐患已经埋下。

3、吸食鸦片成风

鸦片也被叫做大烟,晚清时由于英国无法忍受白银大量流入清朝,而想办法搞出来的毒品。

清末妓院是合法的,经过必要的许可程序和身体检查以及按规定缴纳税费后,妓女和妓院可以正常营业。

清末北京妓院有300多家。你问为何是这个数字??因为这是朝廷的决定,北京的妓院被官方限制不超过373家。

这373家按一等78家、二等100 家、三等172 家。晚清北京合法存在的妓女人数在3000人左右。

著名的八大胡同,主要集中的就是一等,二等,以及三等妓院。

另外还存在着众多不交税的“私娼”和“地下妓院”这类对非注册的妓女人数无法计算,据推测为7000 人左右。

所以合计计算,当时北京的妓女人数在1万人左右。 1912 年户口统计,北京内外城人口 72.5万人,当时外地人口不多,所以这个数字还是很惊人的。

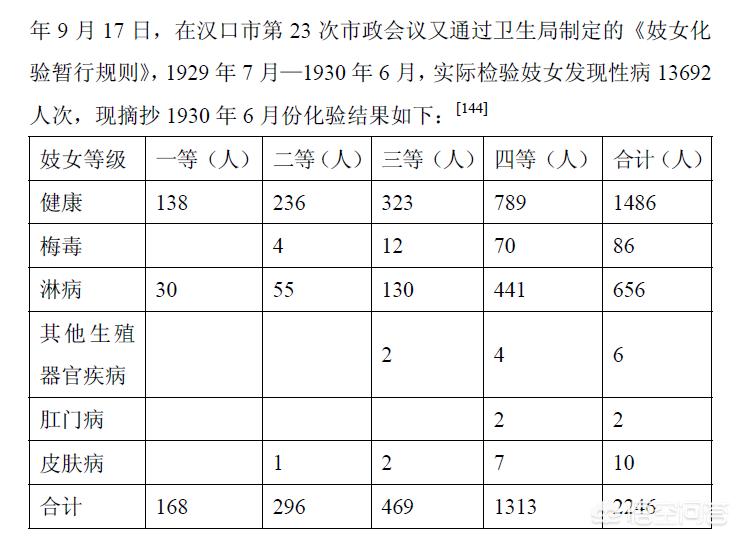

当然,也不要以为为达官贵人服务的名妓就真那么干净。20年后民国时期汉口进行了一次性病检测,2246名妓女中的34%,也就是700多人患有性病,即使是168名一等妓女,患病率也达到近20%,可想去那里消费有多么危险。

俗语里的“小兔崽子“就是从八大胡同里发源,愿意是指年轻的男妓。在晚清同治年间,那里最出名的其实是男妓。

中国最早拍照片的人是谁

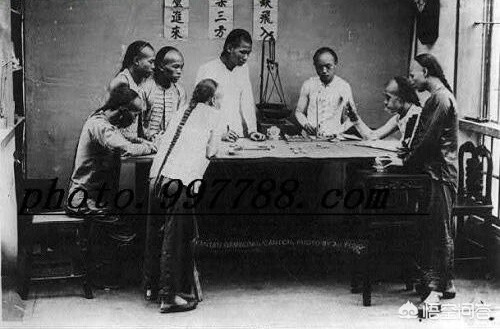

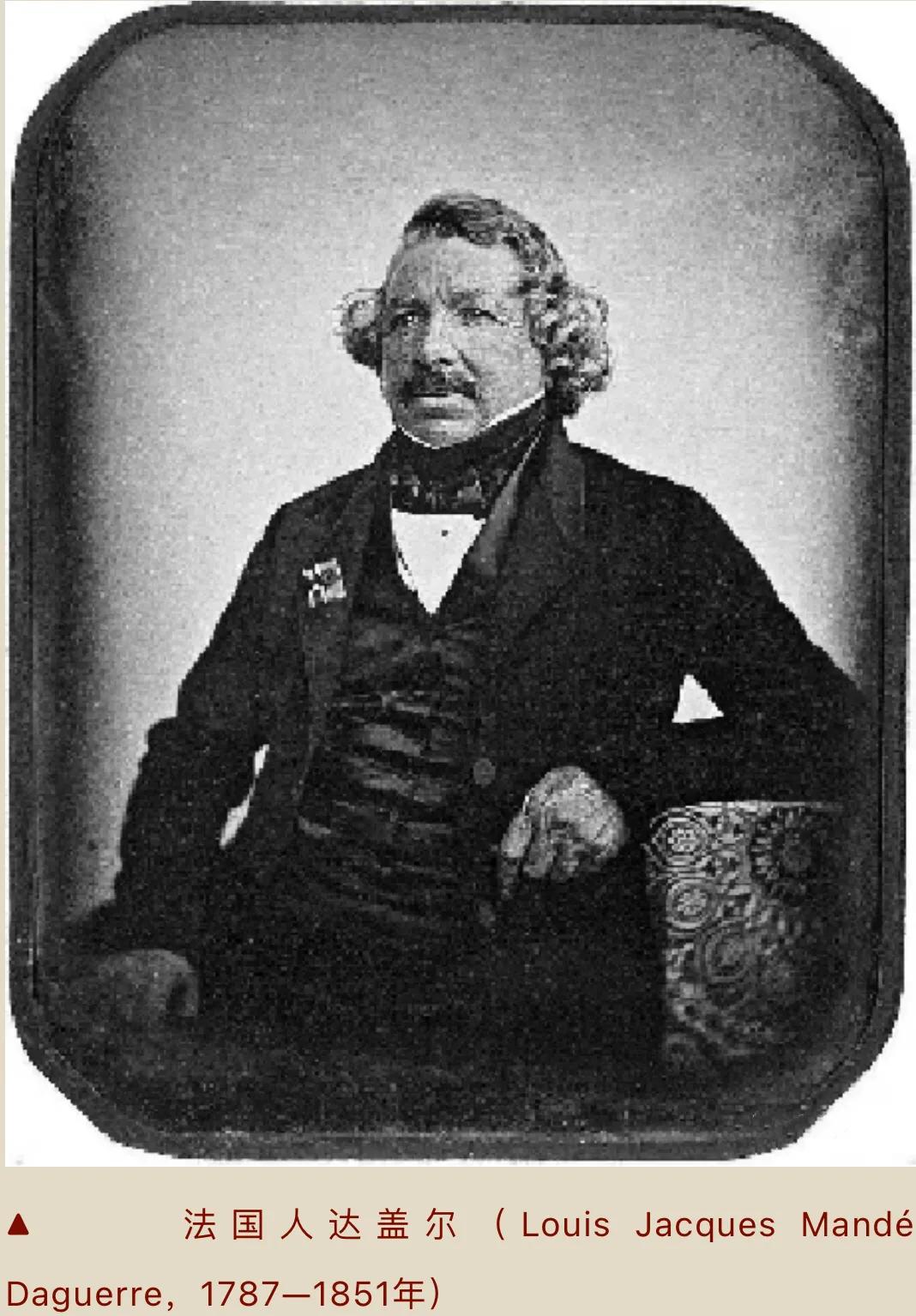

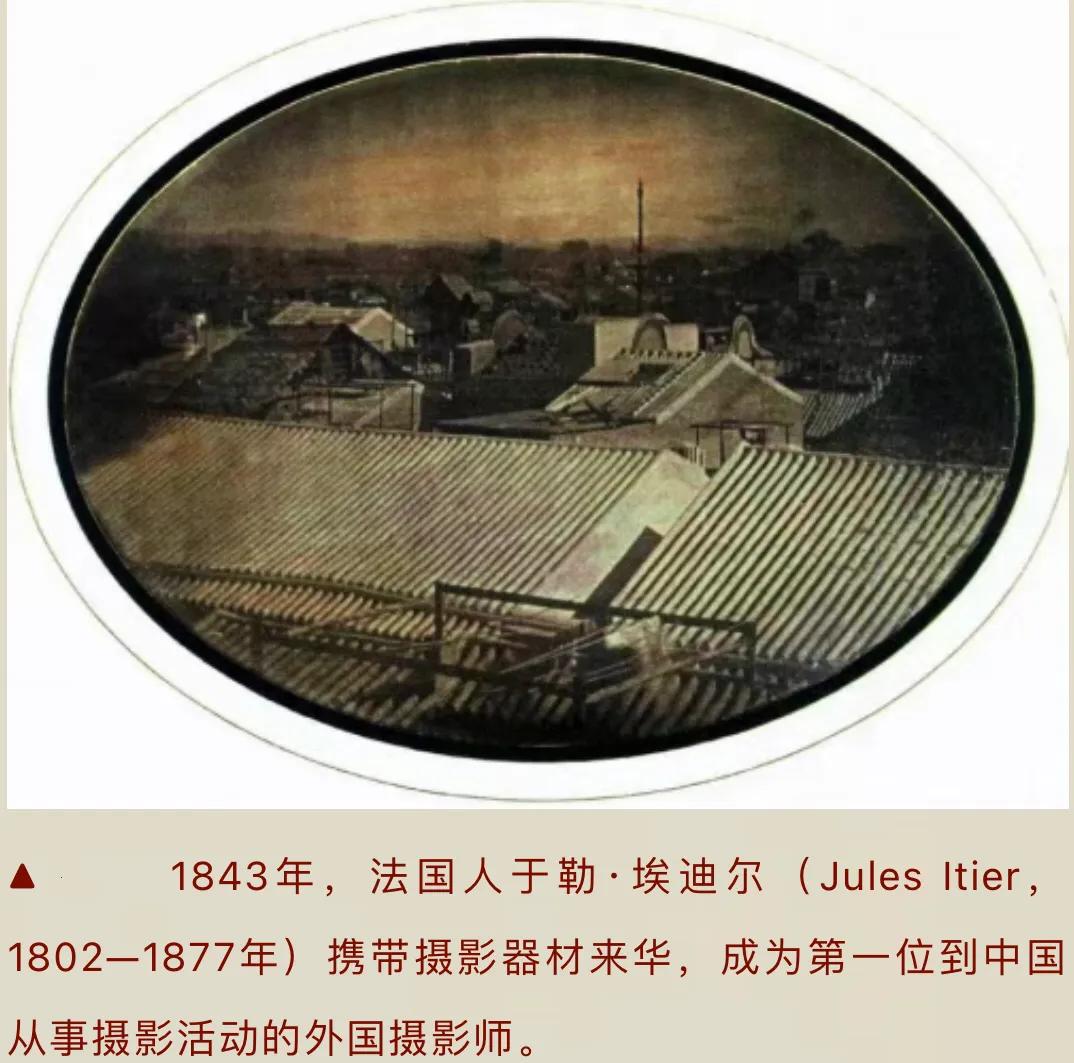

摄影技术这一对人类历史影响深远的优秀成果,正式诞生于1839年,其公认的发明者是法国人达盖尔(Louis Jacques Mandé Daguerre,1782—1851年)。其后经过不断完善,技术手段日益成熟,传播范围迅速扩大。1843年,也就是摄影术诞生4年后,法国人于勒·埃迪尔(Jules Itier,1802—1877年)即携带整套的达盖尔摄影器材来到中国,在广州、澳门一带拍摄风景与人像;同年,一位名叫邹伯奇的中国人,则独立制作出一架摄影器并成功拍摄一幅风景照片。从此,中国摄影史也由这一洋、一中两位人物拉开了序幕。

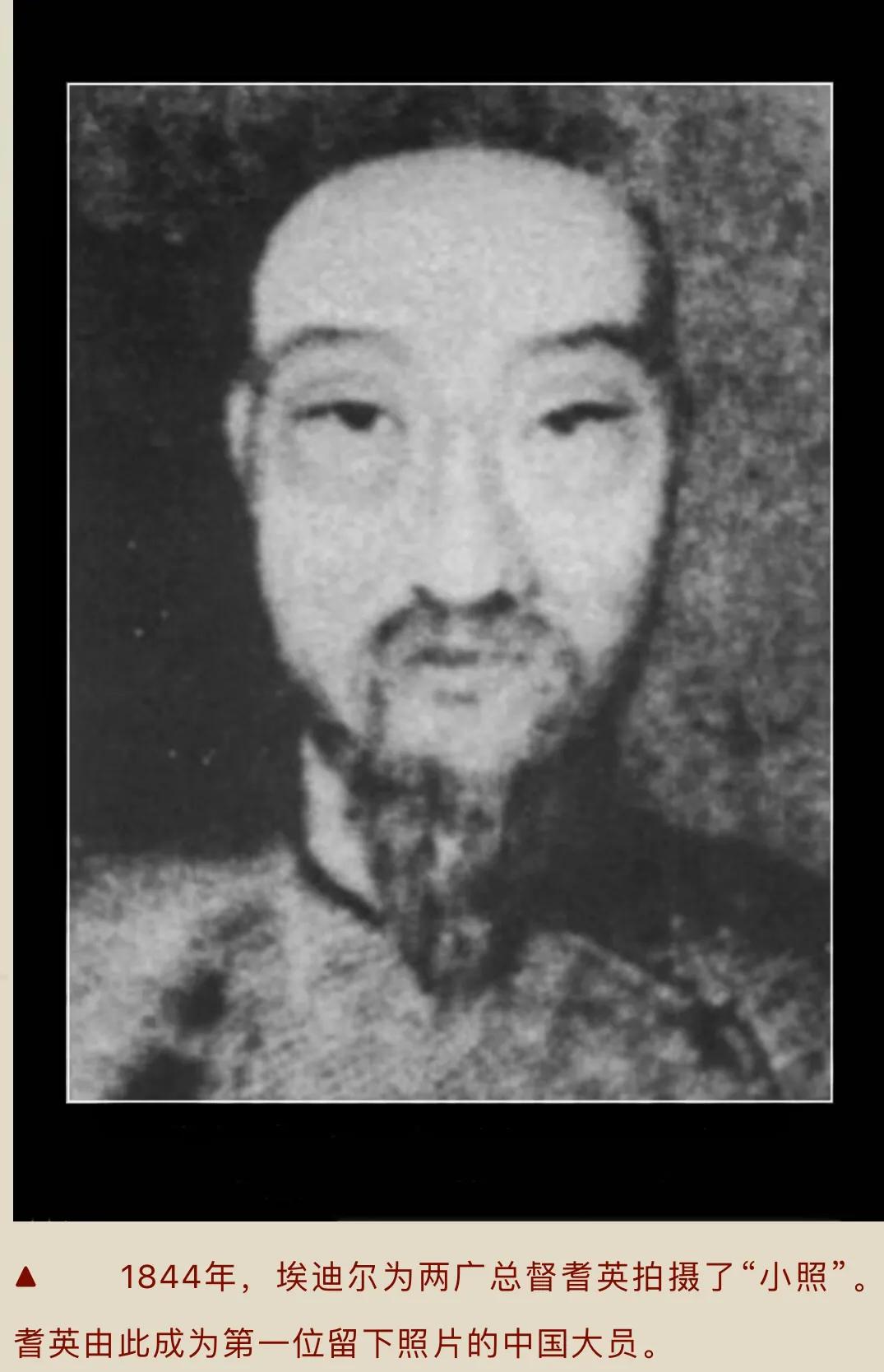

不过,中国摄影的早期参与者仍以西方摄影师为主体,包括外国官员、传教士、商人和随军记者等,现存较早的照片大多也是由他们所拍摄。如鸦片战争后,中法两国于1844年进行《黄埔条约》谈判期间,于勒·埃迪尔便以法国海关总检查官的身份,为中方谈判代表、两广总督耆英拍摄了“小照”。目前,“小照”与埃迪尔的同期作品共30余幅,仍然保存在法国巴黎摄影博物馆,它们是迄今所知最早在中国拍摄的照片。耆英也由此成为留下照片的第一位中国官员。

在美国历经坎坷、大有希望的留美幼童,为何被清廷一纸召回

留学第一任——容闳

提到留美幼童,就不得不提到一个人物——容闳。

容闳在1846年由澳门出发,跟随曾获得美国耶鲁大学博士学位的美国传教士布朗前往美国。

历经98天的海上航程后,于1847年到达了美国纽约。

1850年,容闳进入耶鲁大学。

在耶鲁大学,他的英语成绩很好,几次获得头奖。

1854年,容闳从耶鲁大学获得学士学位,成为第一个毕业于美国一流大学的中国人。

接受了西方大学教育的容闳,没有忘记自己的国家,他认为如果很多中国人都能像他一样接受美国的教育,回国后再对国家进行改造,就会将中国变成美国式的发达国家。

1854年11月,容闳从纽约乘船回国。

回国后,他四处奔走,以期清朝官员可以接受他的建议向美国派遣留学生。

但是,当时的官员无人理会他。

1863年,他经人介绍认识了曾国藩。

当时,曾国藩正需要一个精通英语的人去美国采购机器。

容闳接受了这项任务,并非常出色的完成了它。

通过这件事,容闳获得了曾国藩的赏识。

这时,他认为实现自己计划的时机已到。

“愿你回到你的国家时,发现它已经成为神圣的共和国,而你将参与推翻专治王朝后,胜利的喜悦。”

这段话,是中国第一位留学生容闳在毕业归国之前,他在美国耶鲁大学的同学在他的留言簿上写的祝福。

这一年,是咸丰四年(1854年),距离鸦片战争结束,已经12年;距离太平天国开始,也已经3年。此时窝在紫禁城里的咸丰皇帝,早就对南方的太平军头疼不已,帝国于他而言,只要不添新的乱子就行。

洋人的船坚炮利不过是奇技淫巧,治理大清国,还得靠祖宗之法!

这样想的人,不止咸丰一人,整个朝廷几乎都这么想。他们坚信祖宗之法是战无不胜的法宝,大清国就是靠着祖宗之法延续200多年,中国的皇帝也是靠着祖宗之法,延续了2000多年。

——唯有极少数跟洋人打过交道的人,才知道洋人那套“奇技淫巧”,是真的厉害。

容闳就是这么一个人,他从7岁开始与洋人接触,20岁被美国博朗牧师带到美国留学,24岁考入耶鲁大学,27岁从耶鲁大学毕业,然后回国。容闳是当时中国对美国了解最深的人,不仅是技术,还包括制度。

在耶鲁大学,容闳不止一次与同学们探讨:如何才能救中国。讨论到最后,容闳悲观的发现,想要拯救中国,必须推翻封建王朝,建立共和国!以他一个人的力量,用以卵击石来形容,都有点儿得高估他了。

从本质上,容闳非常爱国,爱的却不是帝制的大清国,而是共和制的中国。

自美国回到中国之后,容闳每天所见种种惨状,时刻萦绕在脑中。有时候夜里躺在床上都在想:怎么才能拯救中国于水火。有此心而无此力,才是最残忍的事情,容闳常常食不下咽、寝不安枕,直到他听说太平天国起义。

1860年,容闳北上天京(南京),通过种种关系见到了洪秀全。他希望太平天国能够带来新的天地,然而,一番交流之后,他失望的发现,洪秀全非常欣赏他的才华,并给他四等爵的官职,对于“改革”只字不提。

再后来,湘军主帅曾国藩主动邀请容闳来访,两人从内到外、从器械到体质谈了很久,容闳发现曾国藩对他的想法非常赞同。正当容闳想要将“共和”之事告诉曾国藩时,曾国藩却问了一句:

曾国藩不亏是三军主帅,一下子就点到了关键,容闳怎么从来就没考虑过这个问题呢?

于是,容闳退而求其次,开始建议曾国藩购买外国的先进机器,并且派遣留学生到美国去学习他们的技术。这些,都得到了曾国藩的认可。

1872年,在容闳坚持不懈的努力下,清政府终于派出第一批留美幼童到美国公费留学。这一年,距离容闳离开美国,已经18年!18年来,容闳内心一直都守着一个信念:

不管外界对他有怎样的看法,不论摆在他面前有多大的挫折,容闳一直都在朝思暮想地做着同样一个梦:中国有朝一日会变成共和国。

谢邀。关于这个问题,子渊之前也非常感兴趣,特地搜集了多方资料,算是弄懂了其中的原因。当然也要说明的是,清廷下令召回之后,并非所有幼童全部回国,剩下一些幼童坚持留在大洋彼岸。个中细节,且听子渊为君道来。

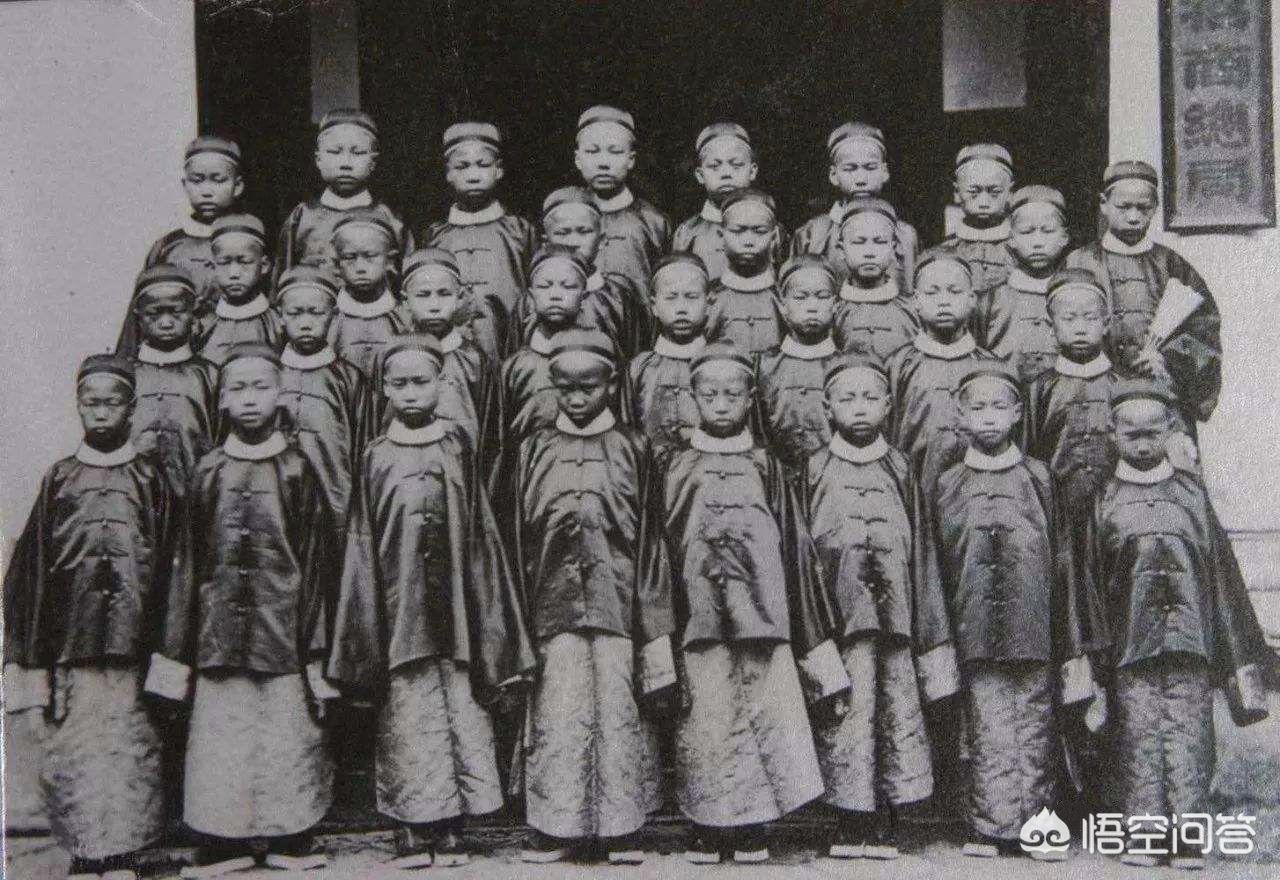

众所周知,“洋务运动”乃是清廷发起的一次自救行动,为了挽救国家所面临的危难局势。在此期间,清政府耗费巨资,每年投入八万多美元,折合白银六万两,以供一百二十名幼童赴美留学。这对早已财政困难的清政府来说,无疑是一笔不小的开支。然而清政府在耗费如此大投入的情况下,派出了一百二十人,最后却只回来了九十四人,这究竟是为何呢?

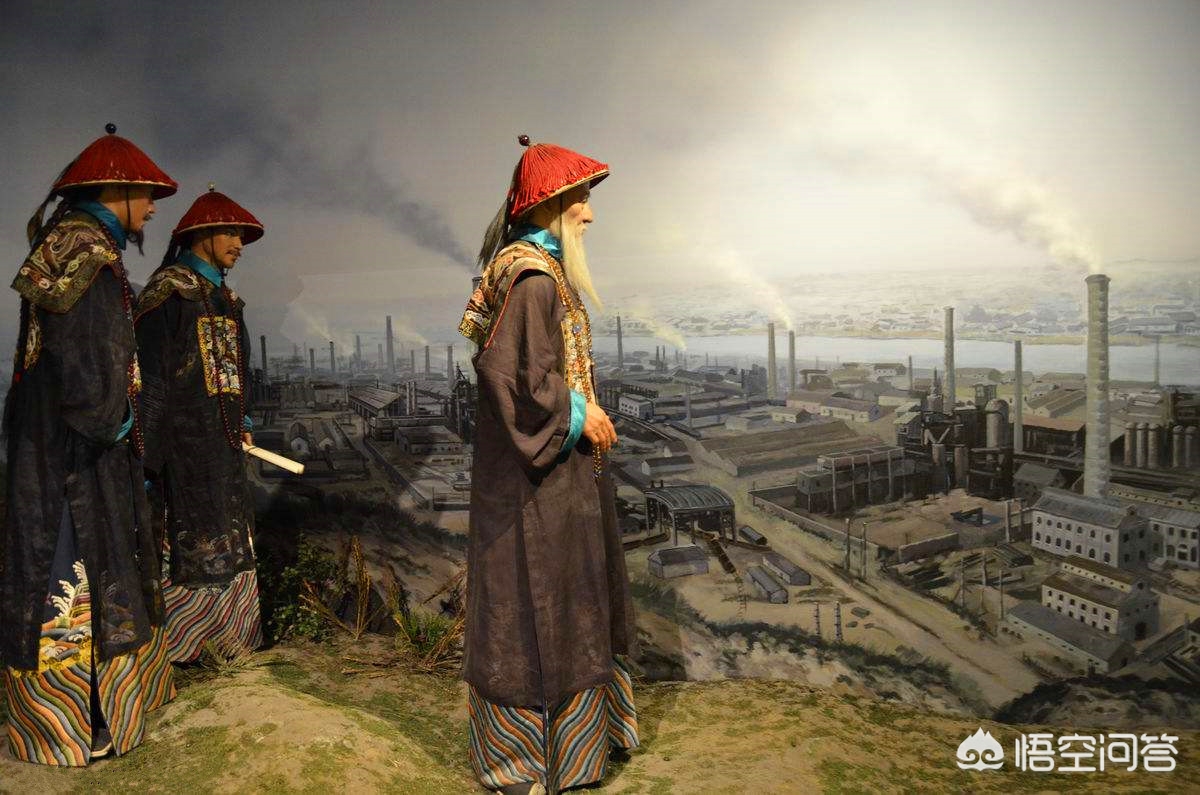

▲“洋务运动”时期兴建的各类工厂

看过子渊往期文章的读者应该知道,这场原定于十五年的留学项目,因为国内政治风波而被迫提前结束。九十四名留美幼童提前召回,那么还剩下的二十六名幼童去哪了呢?结合各方面的资料,我们可以大致知道他们有三个去向。第一部分是在驻洋委员会定期审核时,因为审核不合格,而被申请终止学业,被迫提前回国,这也是为了清政府为了节省支出的一种做法。这一部分人就没有列入最后的名单之中。

▲美国校园掠影

当然,也有一部分幼童是不幸病逝的。这些幼童毕竟年纪太小,许多人都体质羸弱,他们经过长途跋涉,跨越太平洋来到美国,不仅要面临着身处异国的心理压力,还要克服水土不服带来的身体不适,再加上还有驻洋委员的考核,身心都面临着巨大考验。一些幼童由于身体原因,不幸患病,最后逝世于异国他乡。其中最令人惋惜的莫过于天才少年潘铭钟,他十五岁就考上大学,然而进入大学不到一年,他就因为身体劳累而不幸病逝,令人不禁扼腕叹息。

▲清末留美幼童旧照

此外,另一部分没有回国的幼童则是因为确实不愿回国了。他们花费了大量精力和时间才得以适应美利坚的生活,更不论说考上美国大学的经历何其艰难。如今他们当中有很多人才刚刚考入大学就被要求召回,一旦回去,之前的所有努力那就都白费了。虽然他们来时才十二岁,但是召回之时已经成年,他们已经形成了自己的价值观,有自己的人生追求和谋划。更为重要的是,他们渴望知识,他们深知只有知识才能救腐朽的中国。他们不愿意为了那个腐朽的清政府而回去,他们要暂时留在美国,努力学习,等有朝一日祖国真正需要他们了,他们便会踏上回国的行程,乘风破浪,兼济天下。

▲慈禧太后剧照

更令人感到心寒的是,这九十四名选择回到中国的留学生并未得到重用,反倒还受到这次政治风波的影响,从此饱受排挤,甚至有些还在清政府与列强的斗争中去世。毫不客气地说,清政府压根没有办法充分任用这批接受了先进西方文化熏陶的人才,一直到袁世凯实行新政,他们才终于有了自己的舞台,并在各行各业开始崭露头角。